介護ハウス終活戦略について

対象者のニーズや流入/効果的なリーチ方法を検討するには、ターゲットをより深掘りする必要がある。

1.対象世代

1)子/介護者(団塊Jr/50歳) ←親子間介護のイメージ、親の介護、実家問題、墓じまい、相続税対策

2)親/被介護者(団塊世代/75歳) ←夫婦間介護のイメージ、ウェルビーイング、健康寿命

2.市場とは

介護ハウスの認知を拡大させる方法を考えるために、その市場について整理する。

介護ハウスは、介護市場と住宅市場のふたつから生まれる。

さらに介護は介護される側(親)と、介護する側(子)のふたつの対象がある。

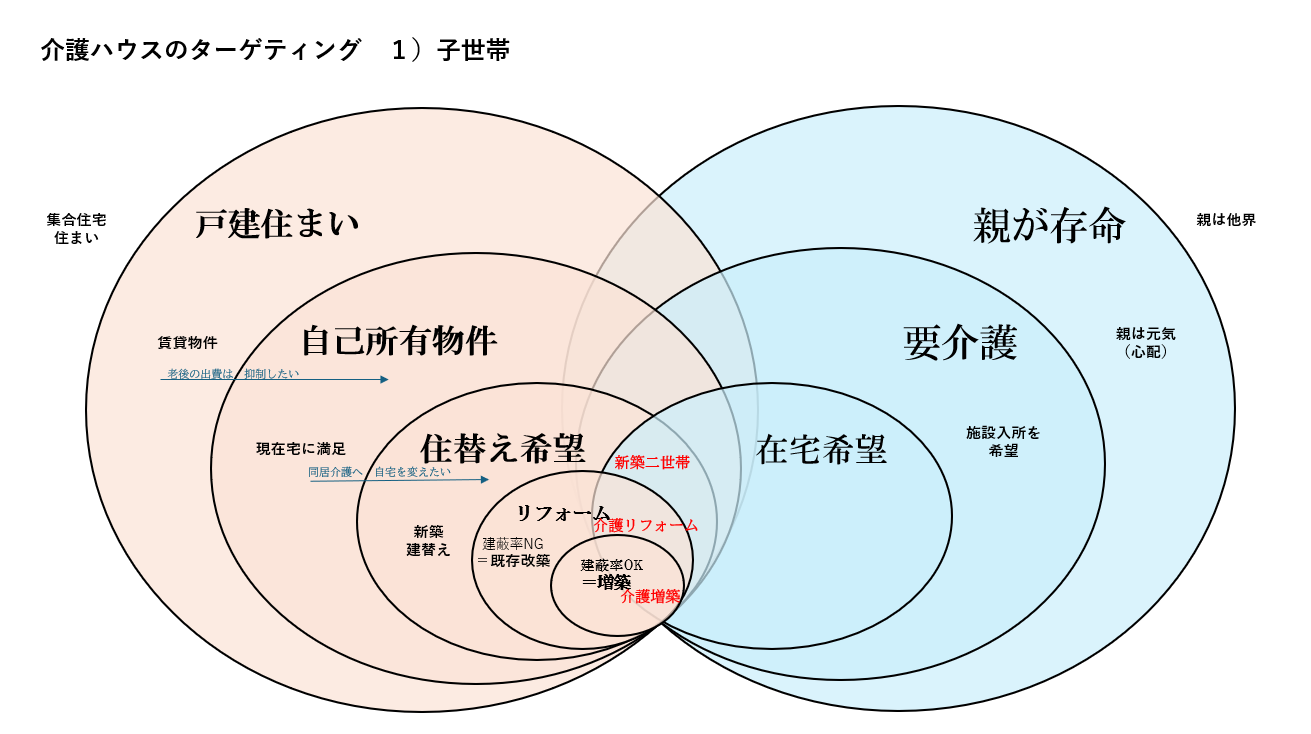

ので、先ず子の立場から。

はじめに「住宅」の側面から考えてみる。

子世帯の住まいから見る介護

・介護ハウスを置ける敷地がある=戸建て住まいの人。

×集合住宅入居者は対象外

×建蔽率いっぱいのひとは対象外

・戸建ての敷地は、自己所有である。(戸建てでも賃貸は、気軽に増築できないから対象外)

・自己所有戸建てに住んでいるが、住み替えの希望がある(新築引越または新築建替え)←やや弱いが終の住処ニーズ

・ところが住み替え希望者でもリフォーム希望者は、C’ZBの対象からは外れる。

・すると介護ハウスを建てられる人の必要条件は、「介護×増築、且つ建蔽率OK敷地所有」となる。

ターゲットはキーワード「増築」を検索するひと、だろうか。

これらそれぞれの市場規模を推測し、条件にあう対象がどの程度かを試算したい。

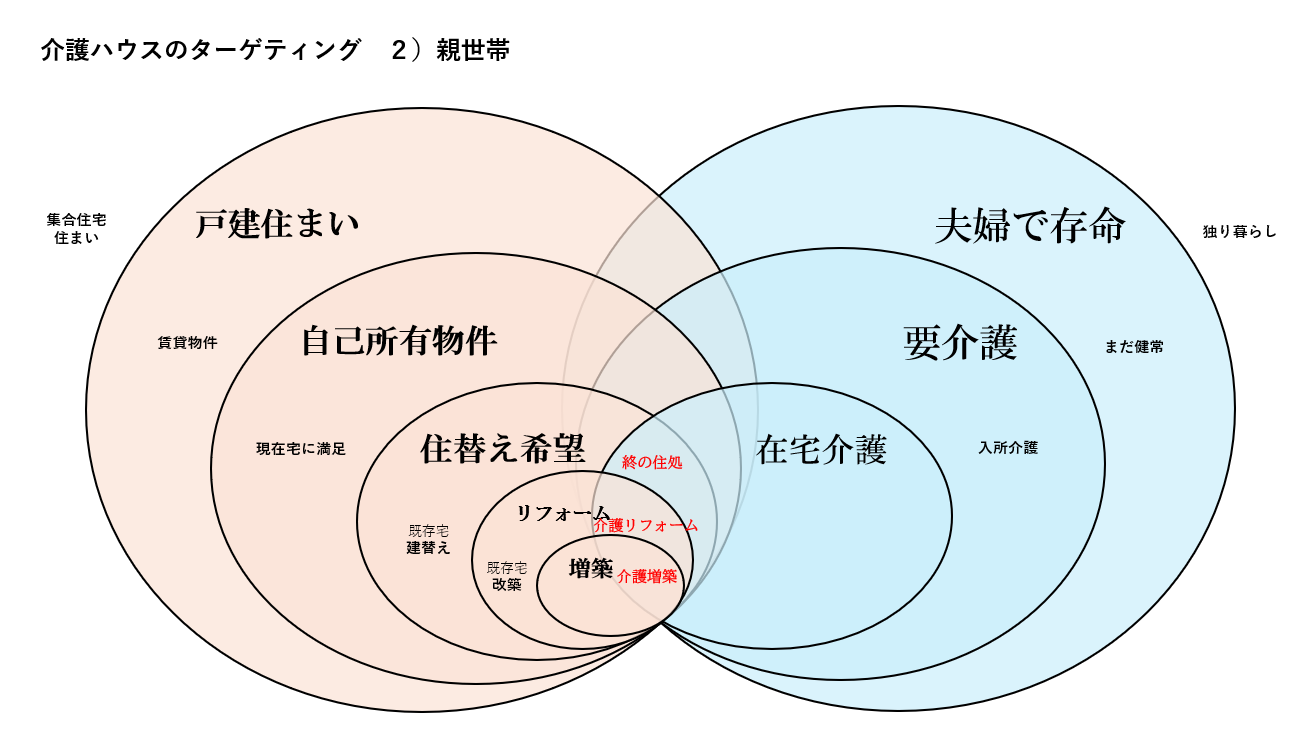

一方の親世代の利用について考えてみる。

親世代の住まいから見る介護

作図はほぼ同じだが、その対象像は全く異なる。

そしてこの世代において、戸建て保有率は高い。

関東であれば栃木群馬、神奈川でも足柄上郡下郡あたりの農業エリアでは、敷地を持て余す戸建て居住者は少なくない。かといって相続される未来のない古家に新たに増築は考えものだ。

次に、「介護」の側面から考えてみる。

介護から見た住まいの在り方とは

・親またはパートナーが存命であり

・要介護認定を受けていて

・入所介護ではなく同居して在宅介護を希望する子世帯、またはパートナー。

”介護に直面した人”というのは、概ね上記のひとであろう。

2040年までの傾向として、団塊世代が後期高齢者となり要介護者の人数が飛躍的に増加する。

一方、労働人口減少による人手不足、介護職の不人気から、入所利用者が比例して増加するとは考えにくい。

また介護の形態=在宅or入所において介護保険料の利用率は、在宅介護のほうが少ないらしい。

したがって、財政を預かる国の方針としても在宅介護を支援する方向へ動く(動かざるを得ない)だろう。

となれば、希望する/しないに関わらず、在宅介護を選択する世帯が多発するのだろうか。

だとしたら。

”その人”はどんな境遇で、どんな考え方で、どんな人生を送ってきたのだろう。

<ストーリー>

高度経済成長期、「社会人たるもの家を建てて一人前、一国一城の主たれ」と云われ育ち、こぞって郊外に戸建てが増えた世代。

やがて子は巣立ち夫婦ふたり、悠々自適な生活を謳歌してきたが、老いは進む。

80歳を目前となり、いよいよ認知症や体調不良が常態化し、健康寿命の終焉を感じる。

しかし、結婚して都心に住む子の世話にはなりたくないし、いまから嫁と信頼関係を作るのは自信がない。

夫婦でできるところまで自立生活を送るために、介護に適した住み替えを検討したい。

小さな平屋を新築するか、フルリフォームするか。

いずれにせよ、さらに心配は自分たち亡き後の新築/リフォームした家。

その頃には人口減少で郊外のこの辺りの物件は、売ろうにも買い手が少ない、タダ同然となり資産価値はなくなってしまう。

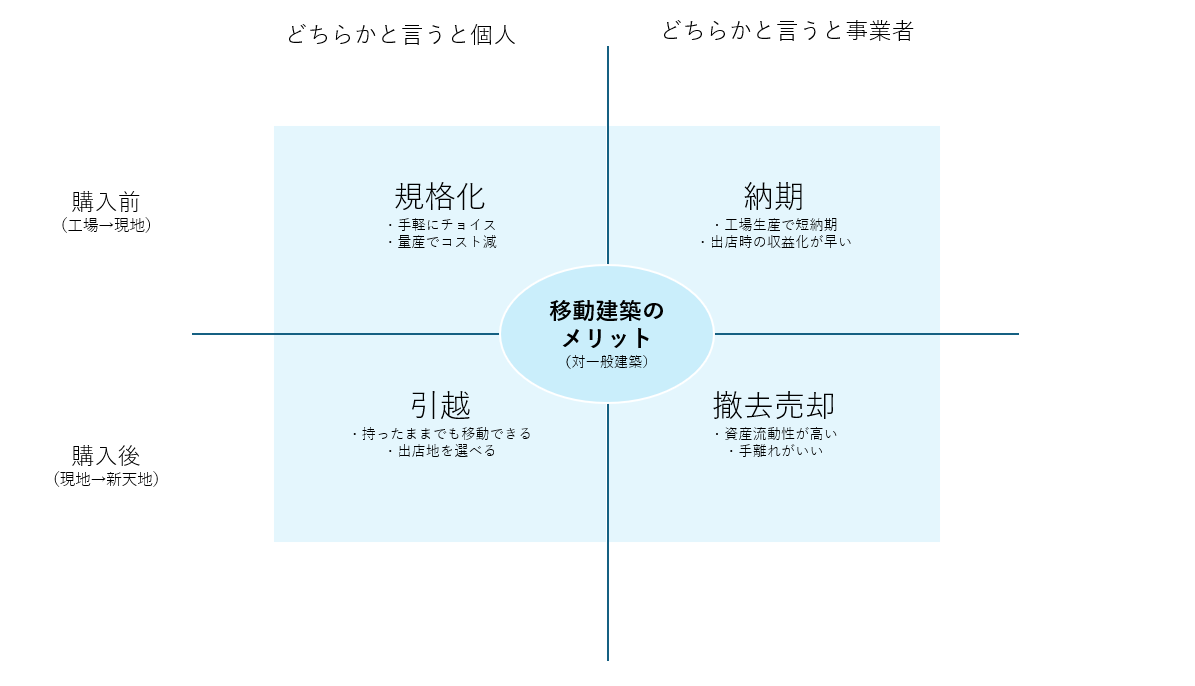

だったら、売りに出せる移動建築で作っておこうか。

それなら、実家じまいするときにも一般建築よりは売却の可能性があるだろうし。移動建築は、処分可能な可動産。

不動産が負動産とならないよう、役に立ちたい。

<<関連コラム>>

▼介護ハウス考察① 介護用居室の増築の可能性

https://www.czb.jp/column/3289/

▼介護ハウス考察③ 別棟同居のメリット

https://www.czb.jp/column/3339/