介護ハウスは、言い換えると「同一敷地内での別棟同居」のことだ。

一般的に「在宅介護」というと「同じ屋根の下での、同居生活」が思い浮かぶ。

健常者と要介護者が同居するのだから、要介護者に合わせたリフォームやら、改造が必要になるんだよね。

そしてどうしても生活空間・時間が重なるから、些細なことでも衝突になったりする。

しかしだ。

同じ敷地内に母屋と離れがあるように、互いの生活を別にすると、いいこともある。

そんな事例のひとつが、わが家のおばあちゃんだった。

*

ある秋、おばあちゃんは旅立った。

御年102歳。毎日新聞を読み、庭の草取りをし、認知症にもならず、3か月前までひょいひょい歩く元気な祖母。

大往生だったと、つくづく思う。

二世帯同居といっても、おばあちゃんは昭和の頃には敷地内に別棟を建てて暮らしていた。

だから、生活の始終を共に過ごしているわけではなく、一緒になるのは食事の時だけ。

そのほかの時間は、好きなように過ごしていた(ようだ)

午前中は陽だまりの縁側で新聞を読み、昼下がりにはTVの時代劇の大音量(←耳が遠い)がかすかに漏れ聞こえてくる。

それがまた生存確認というか、「お、今日も元気だな」というふうにも。

そんな元気なおばあちゃんも、さすがに最期の3か月は要介護生活となった。

脚に力が入らなくなり、転倒もしやすくなった。食べられるものも減ってきて。

いよいよ寝たきりになってしまい、食事、排泄、着替えは介護が必要となる。

それを主にサポートしていたのは母である。

いくらデイサービスやヘルパーさんの助けがあるといっても、

齢80も近く、体力的にも精神的にも、結構な負担だったと思う。

それでも在宅で頑張ったのは「やっぱり自宅で過ごさせてあげたい」一心だった。

そんな母がおばあちゃんを看取った後、小さくつぶやくように話してくれた。

「おばあちゃんは、離れで暮らしていたから(私たちと適度に距離があって)ストレスもなかったんじゃないか」

「それに大正生まれの気質もあってか、自分のことは自分でやるんだ、と言っていた」

「私も、起きてから寝るまで一緒じゃないから、息抜きできた。あれが横であれこれ指示されたら続かなかった」

別棟同居に助けられていたのだと。

*

介護のための別棟、とだけ聞けば「ぇえっ!親を閉じ込めちゃうの?(姥捨て山みたいに)」というマイナス反応も少なくない。

それは分かります。すでに(同じ屋根の下で暮らしている)同居の家族であれば、今更別棟にするってなったら、確かにそう思うでしょう。

でもこの別棟暮らし、そもそも別居している両親を呼び寄せて暮らす場合、と考えるとどうでしょう?

貴方は卒業して実家を離れたけど、田舎で暮らす両親がある。

ところが、事情が変わって急に同居するってなったら、結構考え込みませんか?

だって、生活時間も、スタイルも、好みも、違うんです。

まして奥さんや旦那さん、子供たちみんなとそれらをシンクロさせる必要がある。

「それちょっと無理…」と思っても決して責められることはないと思います。

*

別棟同居は、施設入所と在宅のちょうど中間な存在だと思います。

そして、誰もが選べる選択肢ではない。

・母屋に別棟を設ける庭がある。

・資金は親が持っていて負担してくれる。

・在宅で看よう!という家族の同意とサポートがある。

でももし、そうした条件が揃っているなら「別棟同居」を検討してみてはいかがでしょうか。

お互いの生活を尊重しつつ、でも見守りながら暮らすことを。

<<関連コラム>>

▼介護ハウス考察① 介護用居室の増築の可能性

https://www.czb.jp/column/3289/

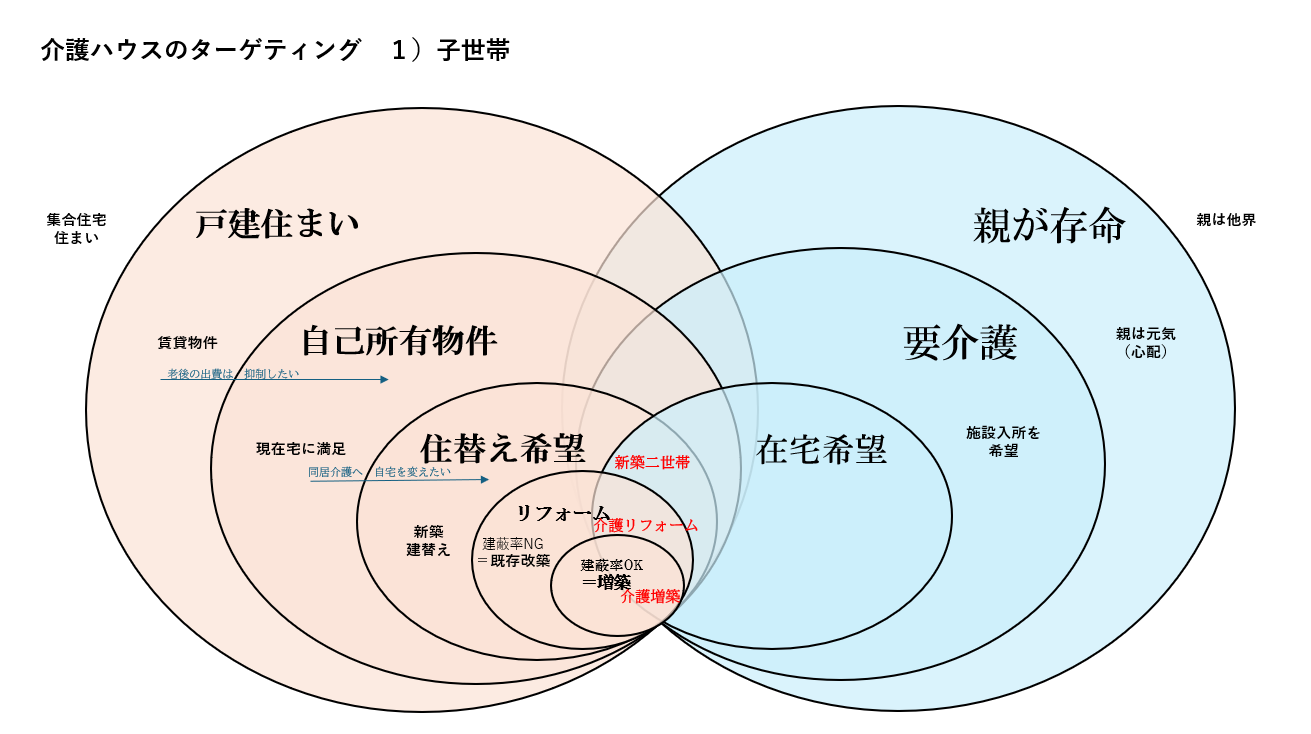

▼介護ハウス考察② 必要な人ってどんな人?

https://www.czb.jp/column/3293/